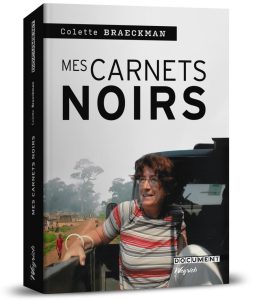

« Le Congo et les Congolais me surprendront toujours »

La reporter du « Soir » publie ce jeudi ses « Carnets noirs », un livre de mémoires, d’histoire(s) et d’aventures. Colette Braeckman y raconte près de cinq décennies de journalisme et d’Afrique.

Elle est infatigable. Colette Braeckman rentre tout juste du Congo, où elle est allée interviewer en coup de vent le président Félix Tshisekedi à l’orée des élections. « Mais j’ai bien dormi », jure la journaliste du Soir au début de l’entretien. Elle publie aujourd’hui ses Carnets noirs. Dans ce livre personnel, ce monument du journalisme belge raconte ses près de 50 ans de carrière dont une grande partie passée à arpenter la région des Grands Lacs. Au cours de cette vie dédiée au reportage et à l’Afrique, « Madame Colette » n’a jamais perdu l’envie de faire témoigner les victimes de massacres comme de l’injustice persistante.

Pourquoi avez-vous voulu écrire ces Carnets noirs ?

Pendant des années, des amis et des proches me demandaient pourquoi je n’écrivais pas mes aventures. Pour m’y inviter davantage, je recevais chaque année le même cadeau : un joli carnet de moleskine noire pour y noter les « à-côtés » de mes reportages. Je remerciais poliment puis je rangeais le carnet vierge sur une pile, sans plus y toucher. Les carnets sont toujours là et aux questions, je répondais que je publiais déjà des articles tous les jours. Que voulaient-ils que je fasse d’autre ? En fait, ce qui me plaisait au retour, c’était de raconter les à-côtés, les anecdotes que l’on n’écrit pas, qui faisaient rire tout le monde, mais cela se passait en privé. Les années passant, mes proches m’ont convaincue en me disant que mes histoires pouvaient inspirer des jeunes journalistes. Je m’y suis mise et mes histoires se sont enchaînées comme si on tirait sur le fil d’une pelote.

Inspirer une nouvelle génération est quelque chose qui compte ?

Bien sûr. Pouvoir dire qu’on peut encore faire ce boulot dans la presse écrite. Certes, il faut le vouloir et s’accrocher, mais c’est possible.

Dans votre livre, un personnage joue un rôle comique récurrent : vos lunettes.

Oui, et en ce moment même je sors de chez l’oculiste ! La bonne nouvelle, c’est qu’avec l’âge, ma myopie a pratiquement disparu !

L’une des scènes dont je me souviens se passe au Kivu : avec un ami cinéaste, nous étions cernés de rebelles, des Interhamwe rwandais, des Mai Mai congolais, des creuseurs clandestins, bref des gens armés et agressifs. Il était temps de partir. Mon ami s’était arrangé avec un pilote pour venir nous prendre mais il était convenu que l’avion se pose sans couper son moteur et que l’on parte directement. Deux motards ont accepté de nous embarquer vers le lieu d’atterrissage. J’étais accrochée à l’arrière d’une moto et le conducteur naviguait entre les flaques de boue, les rochers. Il a dérapé et on est tombés tous les deux. Il n’y a pas eu de mal, mais sous le choc, j’ai perdu mes lunettes qui sont tombées dans la broussaille. Mon ami Yvon était déjà reparti. Mais moi, sans mes lunettes, je ne vaux rien et je refusais catégoriquement de partir, c’était hors de question. Je suis restée assise dans la boue, à tâtonner le sol à la recherche de mes lunettes. Après dix minutes, je les ai retrouvées mais l’avion était déjà reparti, il ne nous avait pas attendus. Nous sommes tout de même retournés à moto jusqu’à la prairie mouillée qui servait de plaine d’aviation et là, nous avons vu arriver un autre petit avion qui trafiquait aussi du coltan. Un des types qui nous avait amenés nous dit : « Attendez, je vais aller parlementer. » Il est revenu en nous disant : « Ça va, le pilote ne sent pas trop la vodka, vous pouvez embarquer » (elle rit). On a embarqué, j’avais mes lunettes et nous nous sommes installés sur deux sacs de coltan jusqu’à Bukavu où nous sommes arrivés sains et saufs.

Un jour, vous avez dit au ministre des Affaires étrangères Karel de Gucht :

« Les ministres passent et les journalistes restent. »

Je me rappelle à quel point il était furieux. À l’occasion d’un voyage du ministre au Congo, j’avais fait une interview de Joseph Kabila que le journal avait mise en manchette. Le matin suivant, lorsque le ministre a lu la revue de presse, il a fait la tête, très en colère. Au lieu d’avoir ses hauts faits relatés en une, il lisait que dans l’entretien qu’ils avaient eu en tête-à-tête, Kabila avait signifié au ministre belge qu’il devait rester poli avec lui, comme avec tout chef d’Etat. Le soir, je me suis tout de même rendue à une réception donnée à l’ambassade de Belgique. Karel de Gucht est arrivé vers moi comme une balle, furibard. Il m’apostrophe, il me passe un savon et tape des pieds : « Une chose est certaine, Madame, vous ne ferez plus jamais partie d’un voyage de presse. » Je lui ai répondu : « Les ministres passent et les journalistes restent. » Trois mois après, il était parti et moi, j’étais toujours là.

Et vous en avez vu passer combien, des ministres ?

Je n’ai pas compté (elle rit).

Comment on couvre et on vit le fait de couvrir un génocide comme celui du Rwanda ?

Lorsqu’on se trouve plongée dans une telle réalité, on ne sait pas qu’il s’agit d’un génocide. On sait seulement que la situation est difficile, douloureuse ; on voit l’horreur, l’abomination mais, à cette époque, internet n’existait pas encore dans sa forme actuelle. Nous, les journalistes, nous ignorions alors que les massacres se déroulaient simultanément dans l’ensemble du pays.

On ne savait pas que ce que nous découvrions, il fallait le multiplier par cent, par mille.

Je crois que le reporter doit s’en tenir à ce qu’il voit, au réel tel qu’il est, circonscrit à l’endroit où il se trouve. Il n’est pas là pour tirer des plans sur la comète et commencer à spéculer, extrapoler. Mon problème, c’était : « Qu’est-ce que je vois et qu’est-ce que les gens me disent ? » Mon défi, c’était aussi l’heure qui passe, l’article qu’il me faut écrire dans les temps requis pour qu’il soit publié. Telle était ma ligne de conduite et ma corde de secours pour ne pas sombrer. Les journalistes sont accrochés aux impératifs du reportage, de l’instant. Il nous faut faire en sorte que la copie arrive à l’heure. Tout le reste vient après. C’est par la suite qu’on décompresse, qu’on réalise…C’est par après, une fois rentrée en Belgique, que j’ai commencé à pleurer. Mais la bataille n’était pas finie. Je devais raconter aux gens qu’il s’agissait bien d’un génocide, que ce que j’avais vu n’était pas un massacre interethnique, que les implications françaises étaient bien réelles. Le combat sur le terrain de l’information n’était pas terminé. Cet été-là, les vacances ne m’intéressaient pas, je n’avais pas le cœur à cela… J’ai écrit d’une traite un livre de 300-400 pages, très vite, car je voulais être la première à donner ma version de la tragédie et je savais que d’autres versions allaient se mettre en place. Ce livre s’appelait L’histoire d’un génocide, j’ai vraiment fait au plus vite…

Combien d’articles avez-vous écrits dans votre carrière ?

Je ne sais pas. Beaucoup. Il y a 365 jours par an… Cela fait combien d’articles par an sur combien d’années ?Je n’ai pas fait le compte…

Est-ce que la mort de Lumumba, quand vous étiez adolescente, a été un déclencheur ?

Je m’en souviens très bien. Dévorant chaque jour le journal qui arrivait à la maison, j’étais persuadée que quelque chose n’allait pas, que ça puait le mensonge… Tant l’image que l’on donnait de Lumumba que les circonstances de sa mort ne me semblaient pas vraies. C’est alors que j’ai pensé : « Un jour, j’irai voir par moi-même. » J’ai alors su que je voulais faire du journalisme.

Avec toutes ces années, avez-vous fini par comprendre le Congo ?

(Elle secoue la tête pour dire non.) Dans ce pays, la surprise est toujours là. Prenons l’exemple, récent, du président Félix Tshisekedi : je l’ai longtemps considéré comme « le fils de son père », me rappelant qu’alors qu’il se trouvait à Bruxelles comme réfugié, il ne faisait pas ou peu de politique. L’image que j’avais gardée de lui était celle d’un homme qui devait encore apprendre son métier… Mais le personnage découvert la semaine dernière était calme, posé, il maîtrisait ses dossiers. À Bruxelles, j’avais quitté un « fils à papa » et à Kinshasa, je me suis retrouvée en face d’un chef d’Etat, un homme qui calcule sa parole, qui sait ce qu’il a à dire. Lui aussi, je l’avais sous-estimé… C’est ça, le Congo, les Congolais. Il y a toujours des surprises.

Photo d’en-tête : Portrait: © DR ; paysage : © Alain Huart

Un entretien signé Pauline HOFMANN pour le Journal Le Soir, 23/11/23.

« Mes Carnets noirs » de Colette Braeckman est disponible en librairie et sur notre e-shop :