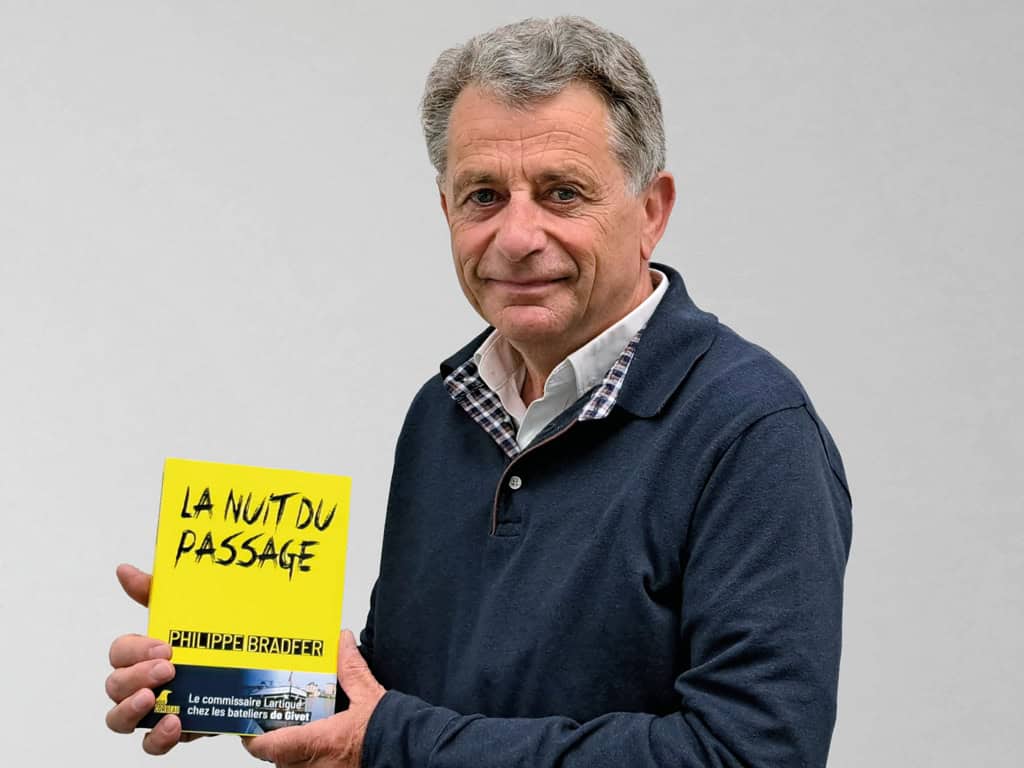

Lartigue de retour à Givet

“Philippe Bradfer n’en fait pas mystère : Maigret a été son modèle principal pour créer le personnage du commissaire Jean-François Lartigue”, écrit son ami Christian Libens. “Mais son physique n’est pas du tout celui de Maigret !” nuance Philippe Bradfer. Questions-réponses avec un auteur qui mérite d’être mieux connu.

Givet, la Meuse, on repêche le corps sans vie d’un marinier dans les eaux du fleuve… Votre commissaire Lartigue rappelle le célèbre Maigret. Vous ne craignez pas la comparaison ?

Ph. B. : Que du contraire ! J’assume pleinement cette source d’inspiration, d’autant que je considère Simenon comme l’un des plus grands romanciers du XXe siècle. Précisons toutefois que si Lartigue, comme Maigret, s’applique à s’imprégner des lieux et des milieux où il enquête, mon personnage possède sa propre individualité, si bien que Maigret m’apparaît moins comme un modèle que comme une espèce de figure paternelle qui lui aurait transmis son humanité, et dont il aurait adopté la devise : « Comprendre et ne pas juger ».

Le choix de Givet, ville frontière, n’est pas le fruit du hasard. Vous êtes lié à cette petite ville française par des liens familiaux et ce lieu a marqué votre jeunesse. Est-ce bien exact ?

Évoquer Givet, c’est effectivement raviver des souvenirs de jeunesse qui m’ont marqué durablement. Sans doute en raison de l’affection que j’ai toujours portée à mon oncle Claude et à ma tante Nelly, qui s’étaient installés dans cette petite ville frontalière au début des années 1950. Ce n’est d’ailleurs pas sans émotion que je me remémore les visites que nous leur rendions en famille, avec mes sœurs et mon frère. Je songe notamment au passage de la frontière qui, à l’aller, donnait une certaine solennité à notre arrivée en France, alors qu’au retour il pétrifiait les enfants que nous étions lorsque le douanier belge demandait à mon père s’il avait quelque chose à déclarer… Beaux souvenirs aussi que les promenades sur les quais de Meuse, les jours de vacances que j’ai passés avec mes cousines ou encore les repas de fin d’année à l’occasion desquels mon oncle, originaire d’Amboise, servait des vins de Vouvray et de Montlouis qu’il appréciait particulièrement.

Certains de ces souvenirs ont marqué La nuit du passage de leur empreinte. Ainsi, mon oncle, médecin généraliste, et ma tante, très active dans la vie socio-culturelle de la ville, ont servi de modèles au docteur Amboise et à sa femme. Et personne ne s’étonnera d’apprendre qu’ils demeuraient au numéro 26 de l’avenue… Jules Lartigue, dans une grande maison de pierre grise que je décris dans mon roman.

Revenons au commissaire Lartigue. Comment a-t-il pris forme dans votre esprit ? Comment ce personnage central est-il né ?

Lartigue est d’abord né de la nécessité de créer un personnage sur lequel je puisse m’appuyer pour mener l’enquête. Ensuite, comme vous l’aurez compris, la filiation avec Maigret s’est imposée assez naturellement. Et puis, je ne peux pas nier que je retrouve chez lui une part de moi-même.

Pour l’anecdote, je peux encore ajouter que le personnage doit beaucoup à l’acteur Jacques Perrin que j’ai toujours apprécié pour son humanité tendre. Pour son sourire aussi, un sourire empathique qu’accompagne la plupart du temps un regard bienveillant. Lors de l’écriture du roman, il m’est arrivé souvent de penser à lui lorsque je voulais me représenter Lartigue, et tout particulièrement l’expression de son visage, dans l’une ou l’autre situation. Je suis sûr qu’il aurait été un Lartigue très convaincant à l’écran.

Si vous rejoignez la collection « Noir Corbeau », c’est que vous avez envie de faire vivre Lartigue. Il a déjà connu trois aventures. Où pensez-vous l’emmener dans votre prochain roman ?

La vraie question est de savoir si je raconterai un jour une nouvelle enquête de Lartigue… Lorsque j’ai recommencé à écrire, il y a trois ans, je n’ai pas repris mon personnage qui me paraissait trop éloigné des préoccupations qui étaient alors les miennes. L’action de mon nouveau roman — qui paraîtra prochainement chez Weyrich — se situant à Bruxelles, dans le milieu de l’art, j’ai préféré créer un nouveau personnage d’enquêteur, le commissaire Villance, qui dirige une petite cellule de police judiciaire vouée à la lutte contre le vol et le trafic d’œuvres d’art, que j’ai baptisée « Cellule Athéna ».

Cela dit, la réédition de La nuit du passage ne m’a pas laissé indifférent. Loin de là. J’ai retrouvé Lartigue comme on retrouve un vieil ami qu’on a quitté la veille, avec émotion, et il m’arrive parfois de me demander ce qui pourrait un jour le conduire jusqu’à Liège… Mais il est trop tôt pour en parler.

Mais la plume de Philippe Bradfer ne se limite pas au commissaire Jean-François Lartigue. Vous êtes l’auteur de romans et de nouvelles. Depuis quand l’écriture a-t-elle été une nécessité pour vous ?

La véritable nécessité est moins l’écriture que le besoin que j’ai toujours eu de comprendre. En ce sens, l’écriture est davantage un moyen qu’une fin. J’ai donc toujours beaucoup écrit sur les questions qui me préoccupaient mais ce n’est qu’à l’approche de la quarantaine que j’ai résolument opté pour l’écriture de fiction. La place que la littérature occupe dans ma vie depuis mon adolescence y a très certainement contribué. Mais ce n’est qu’après un long détour par la recherche scientifique que je me suis résolu à franchir le pas.

Vous avez été professeur de français. Que faisiez-vous pour convaincre vos élèves de lire ? De l’importance d’avoir toujours un livre sous la main ?

Comment donner aux jeunes le goût de lire ? Cette question m’a occupé durant toute ma carrière, d’autant plus que j’ai enseigné dans un collège technique et professionnel et que mes élèves étaient souvent rétifs à la lecture. J’ai donc multiplié les voies d’approche, mais en m’efforçant toujours de donner du sens à la démarche de lire et en tâchant de leur faire comprendre qu’une bonne histoire est d’abord celle qui plaît à son lecteur, quels que soient son genre ou la renommée de l’auteur. C’est de cette manière que j’ai pu amener un certain nombre d’entre eux à lire un roman, en suscitant leur curiosité ou, parfois, en les décomplexant.

C’est Christian Libens qui vous a proposé de rééditer chez Weyrich la première enquête du commissaire Lartigue. Christian Libens œuvre sans cesse à la promotion des auteurs belges. Quel regard portez-vous sur son travail infatigable ?

À l’heure où le monde de l’édition belge doit faire face à de nombreuses difficultés, le travail de Christian Libens est tout simplement remarquable. Auteur lui-même — La forêt d’Apollinaire reste un très beau souvenir de lecture —, il n’a cessé de travailler à la promotion de nos lettres et, depuis qu’il a créé chez Weyrich, avec le regretté Alain Bertrand, la collection « Plumes du Coq » et puis, plus tard, « Noir Corbeau », il s’est imposé en véritable découvreur. Grâce à son travail inlassable, il a permis à nombre d’auteurs de se voir publiés.

J’ajouterai pour terminer que la réédition de La nuit du passage, qui est mon premier roman, m’a fait énormément plaisir. Je la considère comme une belle reconnaissance et une réelle preuve d’amitié. Dès lors, rendre hommage aujourd’hui à son travail est bien le moins que je puisse faire et je le fais avec plaisir et gratitude.

Propos recueillis par Olivier Weyrich

La nuit du passage, 286 pages, coll. Noir Corbeau, de Philippe Bradfer, est disponible en librairie et sur notre e-shop :