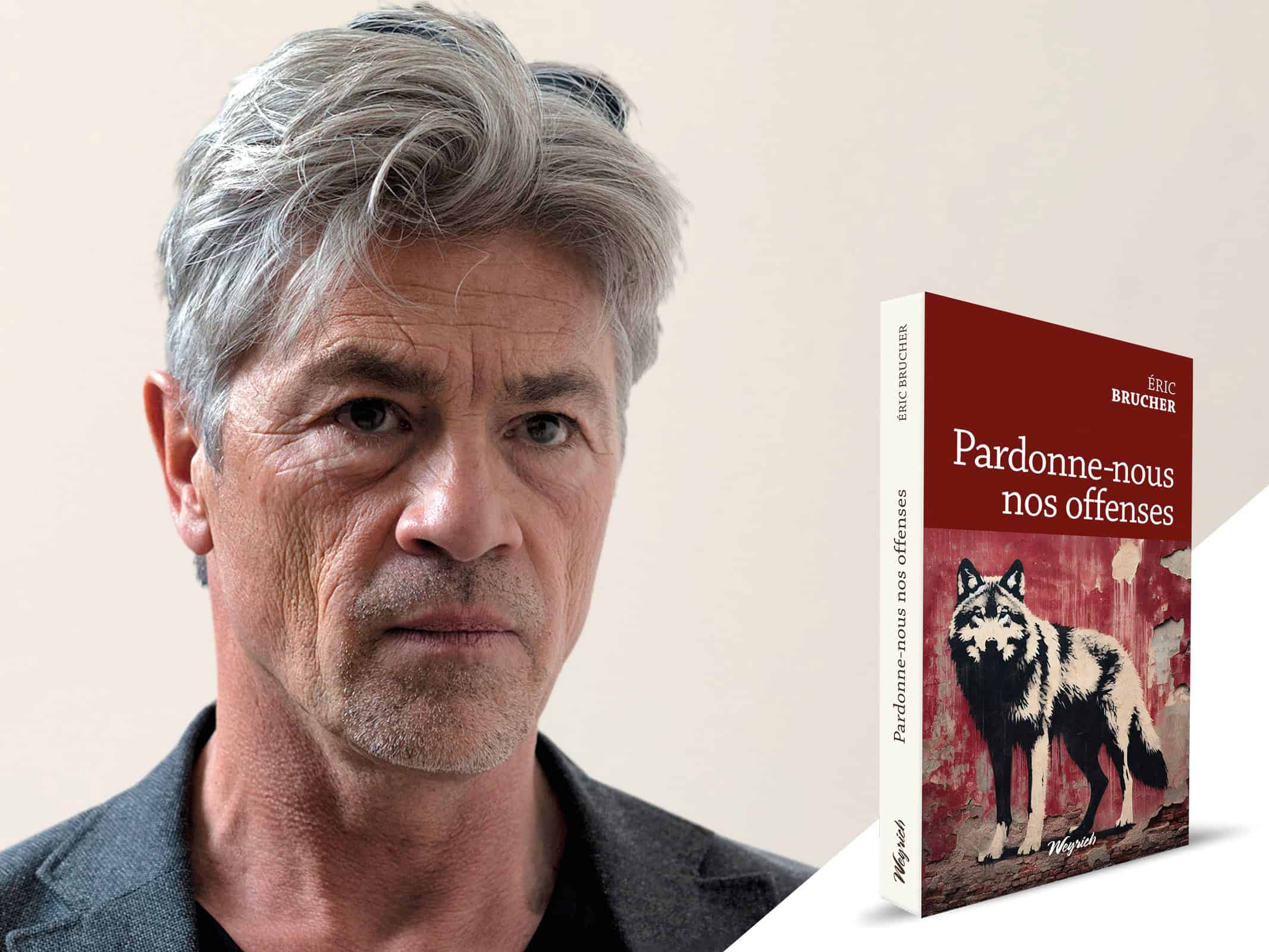

Eric Brucher : « Je ne peux m’empêcher d’avoir de l’amour pour mes personnages »

Éric Brucher est un écrivain aux multiples facettes. Auteur de romans, de nouvelles, également librettiste de plusieurs opéras, il semble vouloir exploiter tous les registres pour restituer par les mots, leurs colorations et leurs sonorités, ce qui lui est donné d’observer ou d’imaginer. Éric Brucher est aussi enseignant. Une activité qui, à elle seule déjà, pourrait nourrir bien des réflexions sur cette jeunesse dont il tente d’élever le cœur, l’esprit, le sens critique… dans un monde aux repères bousculés et où les mots, justement, se referment souvent comme des pièges sur ceux qui les portent. « Pardonne-nous nos offenses » traduit ce malaise, avec humour, tendresse et avec une certaine ironie. Un regard qui se répercute, au-delà de la sphère de l’enseignement, sur toute la société.

Comment faut-il lire « Pardonne-nous nos offenses » ? Comme une critique ? Une dénonciation ? Une satire vis-à-vis d’une nouvelle « bien-pensance » ? Une sonnette d’alarme ?

Je crains qu’il ne soit pas possible de dire comment il faut lire ces nouvelles, de même qu’aucun texte. Sans doute y a-t-il un peu de tout ce que vous évoquez : critique, dénonciation, satire, alarme… J’ai souhaité en tout cas que ces textes soient des appels à la réflexion critique, ils veulent donner à penser. Mon intention de départ a été de réagir à la tendance actuelle à la polarisation ou au manichéisme simpliste et de reprovoquer du débat en une période où celui-ci me paraît parfois stérilisé par le « politiquement correct ». Requestionner une sorte de bien-pensance qui semble devenue dogmatique, poussant à la censure ou à l’autocensure, fonctionnant parfois par intimidation. J’ai tenté de le faire avec un certain humour, du moins un second degré, et même un côté un peu pamphlétaire parfois. Évidemment, j’ai bien conscience que ce questionnement même risque de me faire passer pour un vieux réac ; or, je ne crois pas l’être, réac, mais réagissant : ces textes sont une réaction au moralisme culpabilisant, réaction aussi à cette tendance devenue exacerbée de se sentir très vite offensé et victime. Ceci dit, je ne remets nullement en cause et soutiens d’ailleurs vigoureusement la dénonciation de tous les abus de pouvoir : sexisme, racisme, colonialisme, injustices, ségrégations doivent être identifiées et refusées.

La jeunesse, de bonne foi et sans doute idéaliste, semble s’engouffrer dans un nouveau mode de pensée, binaire et réducteur. De ce fait, elle se trouve aussi piégée dans une forme de tyrannie exercée sur les esprits. Quels outils peut-on lui apporter pour nuancer ses élans ?

Il y a dans la jeunesse actuelle, je crois, sans doute davantage qu’auparavant, un désir vigoureux de justice, de bienveillance relationnelle, d’élimination des dominations, désir d’un monde nouveau pour le dire simplement : et c’est très beau et positif. La jeunesse nous apporte toujours ce souffle vital ô combien nécessaire pour éviter les enlisements ! Et il y a en effet de l’idéalisme et en effet de la bonne foi. Mais aussi des errements. Il y a parfois beaucoup de confusions, me semble-t-il, par exemple entre autorité et abus de pouvoir (ou autoritarisme), entre refus des insuffisances ou nocivités du passé et refus du passé lui-même (jusqu’à vouloir en faire table rase), entre le soin de soi et le repli égotique (ou narcissique) ou le refus de l’effort de dépassement de soi… Les adultes paraissent eux-mêmes confus : ils désirent appliquer de la bienveillance mais, habitée par la peur de mal faire et la culpabilité, celle-ci tend parfois à la lâcheté et à la démission de ses responsabilités, ou trouve prétexte à justifier la paresse… Vous parlez de tyrannie : c’est peut-être celle de l’émotion (quoiqu’avoir un bon cœur soit belle et grande chose !) au détriment de la raison, et cette très grande attention à ses blessures. Beaucoup de choses aussi sont lues et perçues aujourd’hui sous le seul prisme réducteur et un peu simpliste du dominant/dominé, oppresseur/oppressé, bourreau/victime. Que faire, quels outils apporter ? Ne pas renoncer au débat, ne pas renoncer à aborder les questions « sensibles » (mais on sait combien, en certains endroits, l’enseigner est devenu parfois dangereux – voir Samuel Paty et Dominique Bernard), et donc ne pas se laisser intimider. Faire apprendre des mots et des idées pour ouvrir la pensée, fourbir les armes d’une argumentation nuancée. Faire lire, lire, lire…, cette manière d’entrer en empathie avec autre que soi. Se nourrir d’altérité avant de se définir. Il faut beaucoup de courage, de patience, d’opiniâtreté… Essayer de rire aussi, et tenter l’humour, cette distanciation vis-à-vis de soi ou de ce en quoi l’on croit ; se désidentifier plutôt que se centrer sur sa petite identité (mais on sait que cet humour est justement vite suspecté de blesser telle ou telle catégorie de personnes…) Et créer des occasions de rencontres : échanger pour se connaître et créer du lien, du vivre-ensemble serein. La fréquentation de la nature aide aussi à cela.

Il semble y a voir une contradiction entre la société qui, d’un côté, veut voir les minorités respectées, au détriment parfois de l’ensemble ou de la majorité, et qui, d’autre part, organise en même temps de mode de pensée binaire, inscrite dans l’éphémère, dans l’opinion ou l’impression plutôt que dans la connaissance.

Bien entendu, les minorités doivent être respectées, mais celle-ci ont aussi un devoir de respect envers ce qui n’est pas leur minorité : le mouvement va naturellement dans les deux sens, de manière réciproque. Du reste, on peut verser beaucoup de contenus différents dans ce mot « respect ». Il faut éviter les communautarismes et autres formes de sectarisme identitaire, sans quoi il n’y saurait plus y avoir de société commune. Mais on quitte ici la littérature pour entrer dans le politique. Mes textes veulent lutter contre toute fermeture dans l’expression, ils défendent sans doute aussi le vieil universalisme tout comme les mixités culturelles autant que les héritages. Cela suppose en effet la connaissance et la culture. Il est bon pour la santé d’apprendre et d’étudier ! Je prends l’exemple touchy du voile dit « islamique » pour lequel il y a quantité de choses à dire, la connaissance dont vous parlez. J’observe que cette question du voile est très fortement méconnue dans ses enjeux parmi les jeunes, notamment, qu’elle est réglée par un “de toute façon chacun a le droit de s’habiller comme il veut” ou que toute remise en question (voire seulement questionnement) est taxée d’islamophobie – autant de raccourcis et absences de nuances qui peuvent paraître dommageables. Comment en serait-il autrement puisque le sujet, devenu tabou, ne peut plus être discuté… ?

À vos yeux, comment s’est mis en place ce cercle vicieux et quelle est sa portée ?

La mise en place de ce qui se passe, je l’ignore, je ne suis pas un analyste, un historien ou sociologue. Ce que je pourrais en dire n’aurait sans doute pas tellement de valeur. Les causes sont certainement plurielles. Peut-être qu’il y a de bonnes intentions à l’origine, une forme de bienveillance à souhaiter voir chacun et chacune, chaque groupe pouvoir vivre ses réalités spécifiques le plus complètement possible : l’enfer pavé de bonnes intentions ? Ou est-ce naïf d’envisager les choses comme cela ? En revanche, la portée de ce phénomène est un morcellement, une « archipélisation » de la société, un mouvement de particularisation – et avec lui des communautarismes repliés sur eux-mêmes, de nouvelles formes de racisme… Comme un progressif renoncement à un universalisme aussi (d’abord laïque au sens politique, séparant Église et État, et où un humain égale un humain). Et cela pose la question plus globale importante : jusqu’où la complexité est-elle vivable et supportable ?

Pensez-vous que la société puisse être en péril ?

Le terme est peut-être trop fort si l’on parle de toutes ces questions disons « identitaires » ; je dirais en tout cas certainement en mutation – et l’on sait que dans toute mutation, il en sort toujours du positif et du négatif. Du reste, s’il faut mettre en péril un vieux monde qui manifeste toutes ses limites et sa toxicité pour le remplacer par autre chose, pourquoi pas souhaiter ce péril ? Voyez, je réagis peut-être comme ces jeunes qui voudraient rompre complètement avec cet ancien monde, ou comme ces marxistes d’antan qui, par la révolution, voulaient hâter l’inévitable impasse du capitalisme. Non, le péril véritable est celui de la montée partout des extrêmes droites et populismes de droite – mais il y a sans doute un lien puisque l’on sait que la victoire du nouveau président américain aux propensions autocratiques s’est faite aussi en réaction à ce que l’on nomme le « wokisme » ! Puis, il y a sans doute surtout ce péril écologique : l’humanité est en train de détruire le vivant sur la planète, plus exactement les conditions de vie du plus grand nombre possible d’espèces sur terre, dans les mers ou dans les airs… Là, le péril me semble vraiment majeur : il s’agit de l’existence elle-même ! Pas uniquement le réchauffement, mais toutes les perturbations climatiques, et les pollutions diverses et variées, et les destructions des biotopes, et la perte drastique de la biodiversité, et les guerres pour les ressources que cela génère, et les déplacements de populations, et la très grande quantité d’êtres humains sur terre… Ces questions étaient l’objet de mon roman antérieur, il y a quelques mois, Les Débris du ciel (Edern). En comparaison, toutes ces questions identitaires, d’offenses et de blessures me paraissent presque « périphériques »… Il reste qu’il faut s’en préoccuper. Un monde culturel de pensée unique et de censure est absolument mauvais et délétère. L’intégrisme, de quelque bord qu’il soit, est un poison. Les autocraties, pensées illibérales et propensions dictatoriales sont bien sûr un danger actuel.

Votre regard, lucide, n’est pourtant jamais chargé de colère, ni de dureté. Vous préférez le recul de l’humour, voire de l’ironie, en tout cas d’une certaine forme de mansuétude.

Chargé de colère, oui : c’est d’ailleurs ce sentiment qui a été le moteur premier de ces textes. Si, il y a de la colère ! Mais à ma façon, calme. La colère peut être positive, pas uniquement destructrice ; elle n’est pas nécessairement pulsionnelle et peut être habitée de réflexion et de nuance. Et cette colère s’en prend ici à des idées, des croyances, des conceptions, jamais des personnes. Ma colère a choisi l’humour et le second degré. Puis, mes personnages sont de bonnes gens, au fond, ils sont plutôt sincères et de bonne volonté ; mais ils sont maladroits et naïfs, et alors les choses partent un peu en vrille… Quand j’écris, je ne peux m’empêcher d’avoir de l’amour pour tous mes personnages et, comme lorsque l’on se plonge dans une histoire qui nous subjugue, de l’empathie envers eux. L’amour est une vraie force de révolte !

Propos recueillis par Baudouin Delaite

D’autres éléments de réflexion sont disponibles sur le site de l’auteur :

« Pardonne-nous nos offenses » de Éric Brucher est disponible en librairie et sur notre e-shop :