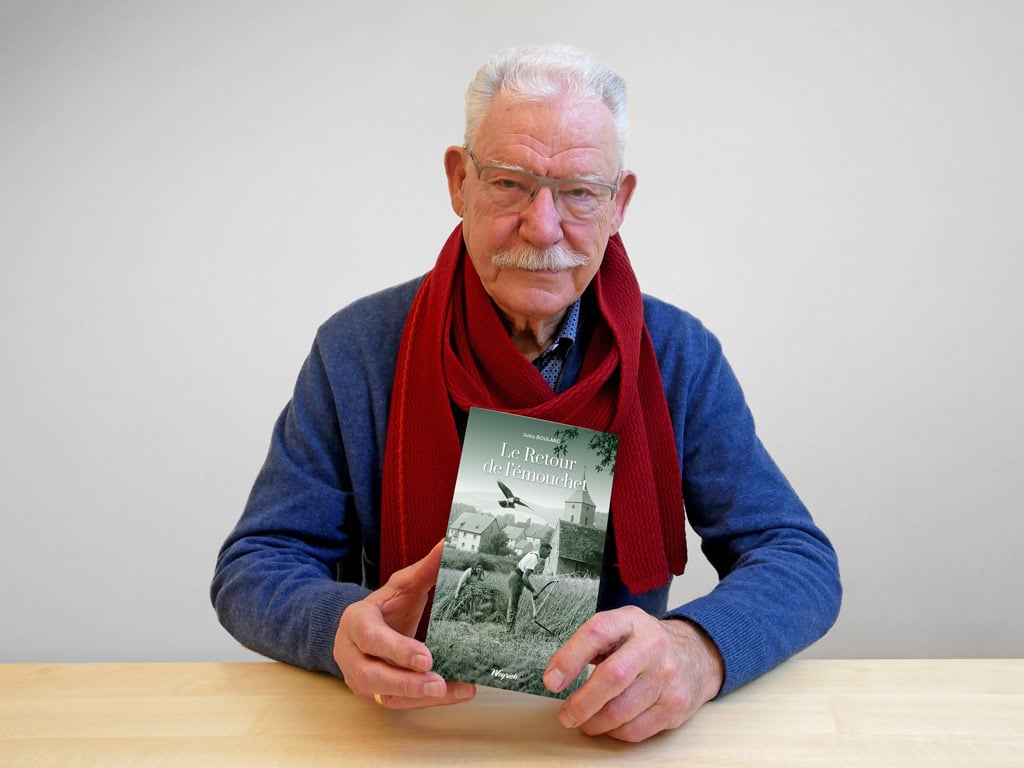

Jules Boulard signe le retour de l’Emouchet

Chantre de l’Ardenne, Jules Boulard se confie dans un long interview à propos de son nouveau roman Le Retour de l’émouchet. Il nous confie sa passion pour l’écriture, l’histoire, l’Ardenne et son aïeul, l’aventurier Auguste Pirot.

Pourquoi est-ce que votre premier roman publié chez Weyrich : L’Envol de l’émouchet appelait une suite que les lecteurs vont découvrir avec la parution de votre nouveau livre Le Retour de l’émouchet ?

Pour deux types de raisons au moins. La première, aux yeux des lecteurs, était de découvrir la suite des aventures du héros, l’aventurier Auguste Pirot, à l’aube d’une période très troublée, à Paris. La seconde, en ce qui me concerne, était de pouvoir répondre à l’énigme familiale principale : comment peut-on imaginer quitter Paris, la « ville lumière » où l’on a vécu plusieurs années, pour venir « s’enterrer » dans ce « trou perdu » de l’Ardenne ?

Qui plus est, la démarche d’écriture de ce premier livre, en grande partie fondée sur des recherches historiques et l’hypothèse du « possible/probable », me donnait beaucoup de satisfactions « créatrices » ; ce qui m’a entraîné à écrire d’autres ouvrages.

Je dois ajouter – parce que, pour moi, c’est très important – que cette première édition de L’Envol de l’émouchet signifiait à l’époque qu’un éditeur me considérait comme « lisible », et que mon ouvrage intéressait. Cette première reconnaissance fut un bonheur immense et un encouragement essentiel.

Ce nouveau roman, Le Retour de l’émouchet, montre encore une fois votre attachement à l’Ardenne et plus particulièrement au village de Jehonville. Charlotte et Auguste Pirot, vos personnages centraux de votre « saga familiale » ont habité sur la place du village, juste en face de la maison où vivait le poète Paul Verlaine quand il venait chez sa tante Julie, sœur de son père Nicolas, originaire de Bertrix. D’où vient votre encrage à ce village ardennais ?

Ici aussi la réponse est multiple. Elle évoque à la fois un besoin et un bonheur.

Le besoin vient sans doute du fait que la profession de mon père qui fut gendarme, nous forçant à déménager à chaque promotion (douze fois) me privait de « l’attache » sentimentale et géographique dont j’avais besoin personnellement. J’ai, dès lors et d’abord inconsciemment sans doute, choisi Jehonville. Et cela reste tel encore aujourd’hui. Sans doute parce que, pour l’enfant que j’étais alors, chaque séjour là-bas m’était une fête, auprès de mes cousins que j’adorais et de ma tante Jeanne, sœur de maman. Il y avait quelque chose de très fusionnel entre les deux sœurs, ce qui ne manquait pas d’ensoleiller l’ambiance.

C’étaient de vraies vacances, tandis qu’à Chanly (voir La Morsure du feu), chez mes grands-parents paternels cultivateurs, à côté de beaucoup de bonheur également, il y avait le travail exigeant de la ferme auquel on devait participer.

Dans la suite, romaniste, je me suis beaucoup intéressé à l’histoire du village des « pôrotchîs1 », et de ma famille maternelle, à cause de notre parenté avec Verlaine entre autres, le fameux « cousin Paul ». Et puis, bien au-delà, le dialecte m’a fasciné au point d’en faire l’objet d’une thèse de dialectologie.

Vous dites que finalement la véritable héroïne de cette saga familiale était Charlotte, tandis qu’Auguste, l’émouchet, son mari était surtout un aventurier qui, par exemple, se déclarera « aubergiste » comme profession à Sart-Jehonville, lors de l’achat de la maison. Pourquoi est-ce que Charlotte vous est apparue aussi importante au fil de vos recherches ?

Dès avant le premier roman, le personnage m’avait déjà intrigué, notamment parce que je ne comprenais pas comment ni pourquoi une Alsacienne, devenue midinette et parisienne, avait pu venir s’implanter à Jehonville, à cette époque. Peu à peu, des éléments de réponse à mes recherches m’ont apporté autant d’informations partielles que de nouvelles questions. La principale : quelle pouvait-être la nature des liens qui l’ont amenée à un pareil dépaysement ?

Je pense, à présent, après avoir fait le bilan des informations, qu’il devait y avoir entre mes deux arrière-grands-parents, Auguste et Charlotte, une très grande affection. J’ose à peine utiliser le mot « amour » parce que c’est aléatoire de l’imaginer pour des personnes de cette époque sans autres preuves que celles de leur vécu. Ils ont surmonté des obstacles énormes, et des peines : il ne me semble pas possible que ce soit autrement que par un attachement sentimental exceptionnel. L’attente pendant le séjour américain d’Auguste, l’enfant né hors mariage, la différence de religions, le contraste entre Paris et Jehonville, etc. Tout cela ne se conçoit que dans le fait d’un couple très solide.

Dès lors, je me suis rendu compte que Charlotte était une héroïne au même titre que son amoureux aventurier. Je veux lui rendre l’hommage et l’admiration qu’elle mérite, dans ce livre… Et repartir, par ses yeux, à la découverte de l’Ardenne.

Il y a aussi le fait que, sur le plan de la création romanesque, cela me donnait l’occasion d’étudier un personnage féminin, ce que je n’ai fait vraiment qu’une seule et autre fois dans mes écrits.

Cette fameuse phrase du grand-père Lucien « Je suis né à Paris et j’ai mangé du rat » qui claque comme un slogan, a frappé les lecteurs de L’Envol de l’émouchet. Elle était en quelque sorte une énigme pour vous n’est-ce pas ?

Oui. Mais, finalement son côté interpellant trouve très facilement une explication par l’étude des événements historiques des années 1870/1871 : la guerre franco-prussienne, le siège, et « La Commune de Paris » qui a suivi.

Mais elle n’est que la manifestation apparente et spectaculaire d’une série d’autres énigmes liées aux circonstances précédentes et suivantes. Comment se fait-il que grand-père se soit trouvé à Paris à cet âge-là ? Comment ont-ils survécu au cours de ces années terribles ? Comment ont-ils pu déménager vers l’Ardenne alors que le nord-est de la France était occupé par les Prussiens ?

Les réponses ne sont apparues qu’à partir du moment où j’ai pu établir des liens entre les faits historiques et la mémoire orale familiale. Mais ce ne sont encore que des éléments parmi d’autres que l’on a définitivement oubliés sans doute.

Rappelons aux lecteurs que vos personnages sont bel et bien réels, et qu’ils ont bien vécus dans la maison familiale à Sart-Jehonville, celle dans laquelle enfant vous avez séjourné. Vous racontez que dans les remises de la maison, étaient conservés deux fusils « chassepot » et qu’ils vous intriguaient. C’est bien vrai ?

Oui. Tous les personnages sont réels, ainsi que les relations qui les unissent, seules certaines circonstances, elles, ressortissent du « possible » et du « probable », c’est-à-dire d’une logique déductive qui résulte de la vraisemblance, la constatation que telle personne était là lors de tel événement.

En ce qui concerne les deux fusils, les questions sont venues bien après qu’ils nous aient servi de jouets, avec mon cousin, quand nous étions enfants. C’était durant la guerre ’40, les armes faisaient partie de notre quotidien. Ce n’est que bien plus tard que je me suis souvenu de leur présence et bien plus tard encore, au moment de la rédaction du livre, que j’ai pu comprendre comment ils étaient arrivés là. Ils ont eu une destinée particulière et dérisoire : mis dos à dos, ils ont été montés en lampadaire…

Encore une fois, il y a des faits pour lesquels les questions n’ont que des réponses partielles. Ainsi, je sais maintenant qu’il y a eu un trafic d’armes à Bouillon lors de la débâcle de Sedan, un trafic estimé officiellement à quelque 55 000 fusils… Or, durant la débâcle, Lucien, mon grand-père mangeait du rat à Paris. Et il racontait aussi combien il pleurait quand, au matin, sa maman Charlotte les quittait pour aller travailler chez Rothschild et les laissait seuls lui et Narcisse son frère plus jeune. C’est donc qu’Auguste, leur père n’était pas présent. Où était-il ? Je ne peux l’expliquer qu’en l’imaginant parti « en éclaireur » en Ardenne en prévision d’un déménagement. Et, ensuite il n’a pas été inquiété comme tous les étrangers après La Commune, donc… imaginons !

D’autre part, la présence des deux chassepots dans les remises de la maison familiale à Sart-Jehonville, avec lesquels, enfants vous aviez joué, vous intriguaient mais aussi vous indiquaient que la famille était à Sart au moment de la guerre franco-prussienne de 1870/71, ou au moins lors de la débâcle de Sedan.

Ce n’est pas exactement cela. Ce n’était pas à Sart, la maison n’ayant été achetée qu’en 1897, ils ont d’abord habité sur la place de Jehonville. Il s’agissait d’une vieille maison Pirot, en mauvais état, devant laquelle la famille a été photographiée. La maison a brûlé, du moins ce qu’il en restait, peut-être en ’14, quand les troupes allemandes sont entrées dans le village et ont incendié une dizaine d’habitations dont la maison de la tante Julie du poète Verlaine, ainsi que le presbytère. C’est là aussi le début d’une série d’autres histoires…

Un autre bâtiment a été construit à cet endroit, bien plus tard, en tant que maison communale, du temps où Jehonville était encore une commune à part entière.

La maison de Sart, elle, a été reprise par de lointains cousins par alliance – mais très proches affectueusement – et ils l’ont transformée en de magnifiques gîtes ; ils l’ont baptisée « L’Emouchet ».

Vos romans historiques, qui caractérisent votre œuvre, requièrent un gros travail de recherches. Ces deux romans de « L’Emouchet » semblent le fruit d’investigations incessantes. Vos découvertes ont dû être nombreuses et quelquefois émouvantes. Avez-vous quelques anecdotes à nous raconter à ce sujet ?

Assurément. Tout est parti des sources orales, des récits familiaux. Mon grand-père, Lucien, était décédé bien avant que je puisse lui poser des questions ; heureusement, son épouse, ma grand-mère Julie Evrard, vivait chez moi et a pu – trop rarement ! – compenser ; de même restait çà et là ce qu’il avait raconté à maman et à mes cousins. Quelques documents mais surtout beaucoup de recherche généalogiques et historiques ont complété, dans une certaine mesure, ces enquêtes.

Il y avait aussi de la passion, en rapport certainement avec mes études de philologie romane et d’archéologie ; elles-mêmes éveillées par d’excellents professeurs en classes d’humanités anciennes à l’Athénée royal de Dinant. L’internet d’aujourd’hui y est également pour beaucoup car de nombreuses archives ayant été encodées sont accessibles.

Des anecdotes ? Oui, par exemple, dans L’Envol de l’émouchet, la fabuleuse découverte de la piste de l’Oregon, une épopée « western » vécue par l’arrière-grand-père Auguste, confirmée dans son exactitude par un ami professeur d’histoire contemporaine à Yale.

Lors de l’écriture du « Retour… » l’émotion de retrouver la page du registre des mariages du IIe Arrondissement de Paris, l’acte officiel de Charlotte et Auguste, leur adresse rue d’Aboukir.

L’acte notarié de l’achat de la maison de Sart, la vieille machine à coudre de Charlotte qui est encore là.

Lors de l’examen minutieux de la photo familiale des années 1895 sans doute, la coiffe de Charlotte qui est assurément celle de la tradition alsacienne pour les jeunes filles protestantes de Drulingen. Ce qui m’entraînait vers d’autres explications et me fit comprendre pourquoi maman me disait être plus sensible aux convictions protestantes que catholiques…

Et bien d’autres découvertes encore… comme celle, toute récente, d’une sœur d’Auguste ayant épousé un monsieur Louvigny (il y en avait à Jehonville), témoin au mariage, rentier à Paris, ce qui n’était pas courant en ces temps-là !

Vos récits littéraires et vos recherches persistantes, ne sont-elles pas au fond une recherche de vos origines, une démarche pour découvrir votre histoire familiale, vos racines et votre passé, dans le but de mieux comprendre votre identité ? Mieux comprendre d’où l’on vient peut aider à définir qui l’on est et quel est notre rôle dans le monde, n’est-ce pas ?

Sans doute y a-t-il beaucoup de cela. J’ai toujours dit que, pour moi, « Écrire est un besoin, et… un plaisir par lequel on explore et anime diverses individualités, à commencer par soi-même », et ça reste vrai dans ce livre.

C’est aussi, en effet, une manière de composer sa carte d’identité tout en satisfaisant une curiosité que l’on ne rencontre généralement qu’à un certain âge ! Le souci d’en savoir davantage sur ses propres origines ; surtout quand il y a un mélange d’inattendu et de spectaculaire.

Mais je dois compléter ma réponse à cette question en ajoutant que j’ai éprouvé aussi le sentiment d’une sorte de mission, une mission multiple : celle de rédiger ce que j’ai découvert pour que cela ne se perde pas dans l’oubli des âges, tant en ce qui concerne l’histoire de la famille que le témoignage du vécu d’autrefois, les mérites des ancêtres, leur courage souvent ainsi que leur force, leur savoir – ce qui, par ailleurs concerne aussi les autres familles.

En outre – et ce n’est pas la moindre raison ! -, je ressens, avec beaucoup d’émotion et de joie aussi, le devoir de témoigner de la formidable part de bonheur que notre région, l’Ardenne (et les Ardennais), a eu la bienveillance de m’accorder : ce fut un cadeau de vie inappréciable, et toute l’admiration que j’ai toujours eue pour ce monde-là, ce qui m’a sans doute entraîné dans mon écriture. Aujourd’hui encore, je ferme les yeux pour ne pas me distraire de l’écho des grelots aux colliers des chevaux, que j’entends encore et que j’écoute comme ma « symphonie pastorale ».

Au final, l’émouchet, ce petit épervier qui survole ces récits étonnants que vous racontez avec talent, est doté d’une vision exceptionnelle comme tous les rapaces, bien supérieure à celle de l’homme. L’émouchet n’est-il pas le symbole de la vision aiguisée que vous avez développée au fil de votre vie et de vos recherches, celle de l’auteur qui décortique la vie des hommes et des femmes, de leurs familles, leurs forces, leurs faiblesses, leurs failles, leurs sentiments, leurs drames, leurs bonheurs ?

Ça me plaît beaucoup qu’on le perçoive ainsi. Et c’est un bel honneur que l’on me fait en le disant. Ces beaux oiseaux-là m’ont toujours captivé et le fait que ce sont des rapaces n’enlève rien à leurs qualités. J’aime plaisanter en racontant que selon leur vol, vers l’orient ou le couchant, j’aurais choisi de faire l’école buissonnière ou d’aller à l’école tout court. Il se peut que l’un comme l’autre dans ce choix était un enseignement précieux ?

Il ne faut pas s’y méprendre, il s’agit de recherches qui débouchent sur l’enthousiasme de la découverte et non pas d’une curiosité plus ou moins malsaine : j’ai toujours eu beaucoup de respect pour les personnages que j’ai rencontrés dans ces recherches, comme professeur également, vis-à-vis de mes élèves, et c’était réciproque.

Il est vrai que les personnages d’un auteur, dans ce genre de livre, viennent rarement se plaindre de ce qu’on leur prête comme qualités, vertus ou faiblesses, mais, à mes yeux, ce sont des héros. Pour avoir étudié et même enseigné l’histoire, je me suis toujours montré circonspect vis-à-vis des livres et programmes officiels qui sont trop souvent rédigés selon les « grands » événements ; moi, c’est la vie des gens simples, celle du « vulgum pecus », le soi-disant « bas peuple » qui m’a toujours passionné, les travailleurs, les paysans… Je suis un démocrate de naissance et par conviction… et heureux de l’être !

L’écriture vous a procuré beaucoup de bonheur, à nous aussi qui vous avons lu, mais l’écriture est un exercice fort absorbant. Les années passent mais elles sont devenues de plus en plus précieuses pour vous. Y consacrez-vous encore autant de temps ou avez-vous décidé de déposer la plume ?

Impossible à envisager, pour moi, de déposer la plume. Pour cent raisons, mais, rassurez-vous, je n’en retiendrai que deux.

La première est du ressort de la santé mentale et psychologique. Mentale parce que c’est un bon exercice intellectuel qui peut, dit-on, retarder l’ankylose des neurones et des synapses ; psychologique également parce que le fait d’écrire ce que l’on ressent comme émotion aide à mettre hors de soi des choses troublantes, tristes parfois, douloureuses aussi, pour dès lors, les regarder « du dehors », et, ainsi ressentir un soulagement, un apaisement. C’est évidemment le cas pour la poésie qui me tient beaucoup à cœur. Il y a un côté thérapeutique… Il n’est pas nécessaire d’écrire de longs romans.

La seconde est plus altruiste. J’ai toujours dit à mes élèves qu’ils étaient redevables de leurs dons envers la nature qui les en a dotés. C’est vrai pour les mathématiciens comme pour les artistes. Je conçois mal qu’un musicien ne nous propose pas de musique, qu’un peintre ne nous livre pas de tableaux, qu’un écrivain, un poète ne nous… Vous devinez la suite : c’est un devoir d’écrire quand on en a le talent. Encore faut-il en prendre conscience et… les éditeurs sont là pour cela. Une responsabilité énorme.

Merci de m’avoir posé ces questions. Vous constatez que je ne peux pas m’empêcher d’écrire encore…

1 Ce qui signifie « paroissiens » (et non pas « peaux-rouges » comme certains le croient à tort. Jehonville ayant été autrefois une des quatre paroisses administratives du duché de Bouillon.

Propos recueillis par Olivier Weyrich

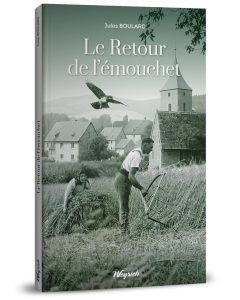

Le Retour de l’émouchet, de Jules Boulard, est disponible en librairie et sur notre e-shop :